AVC em crianças casos raros, porém reais

Boneca de porcelana

Jennifer aprendeu a falar aos nove meses. A primeira palavra foi “papai”. Dezessete anos depois, emocionou os pais, novamente, ao voltar a falar. Desta vez, a primeira palavra foi “mamãe”. Logo que Jennifer nasceu, a mãe Thiene Martins largou o trabalho como caixa num supermercado para cuidar de sua “bonequinha”. Toda a atenção era para ela. Jennifer era uma criança inteligente, bonita e cheia de amiguinhas na escola.

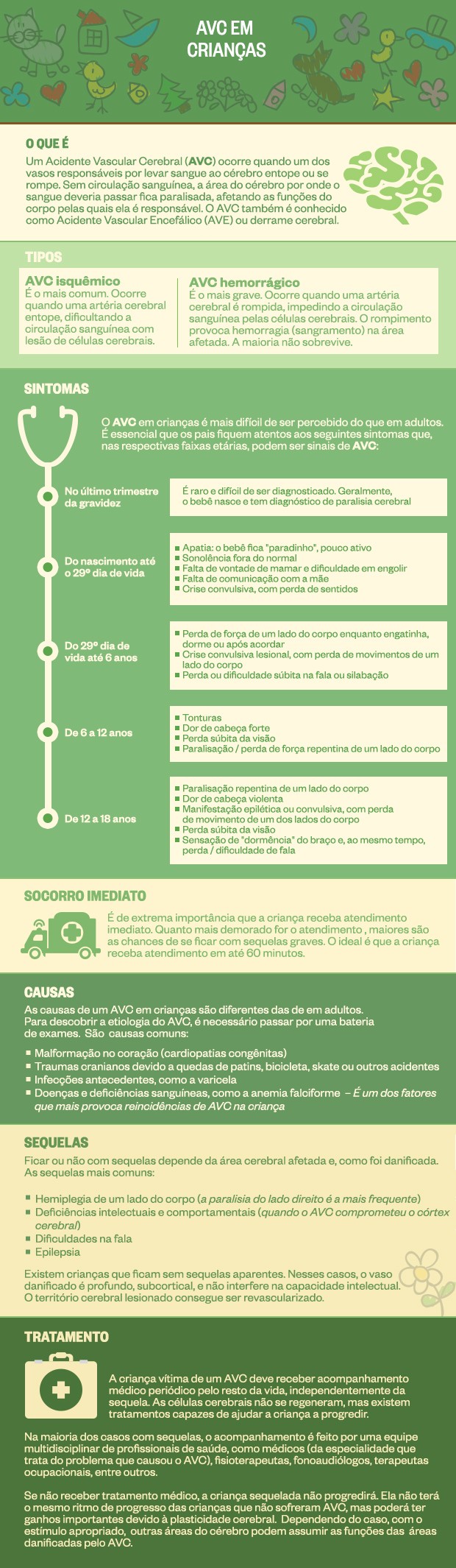

Certo dia, começou a reclamar de uma forte dor de cabeça. Foi tomar banho. Quando saiu do banheiro, desmaiou. Como a menina sempre foi saudável, fora uma gripe vez ou outra, os pais correram para o pronto-socorro. O atendimento rápido, em menos de 20 minutos, facilitou o diagnóstico. Jennifer sofrera um acidente vascular cerebral, o AVC. Tinha 12 anos.

O AVC foi do tipo hemorrágico, o mais raro e grave. Acontece quando um vaso sanguíneo se rompe provocando sangramento na área afetada. A maioria das crianças vítimas de um AVC hemorrágico não sobrevive. O caso de Jennifer foi gravíssimo. Por falta de sorte, a artéria danificada afetou a coordenação dos dois lados de seu corpo. Por sorte, ela sobreviveu.

Jennifer ficou um mês e 15 dias em coma induzido e mais dois meses internada. Voltou para casa, no bairro de Inhaúma, na Zona Norte do Rio de Janeiro, sem falar, andar ou mexer os braços e pernas. “Estava imóvel, não reagia a nada”, diz a mãe. “Os médicos disseram que eu teria de cuidar de uma boneca de porcelana para o resto da vida.”

Jennifer Martins sofreu um AVC aos 12 anos de idade. Saiu do hospital sem andar nem falar (Foto: Arquivo pessoal)

Nos primeiros anos pós-AVC, Thiene ainda conseguia carregar a menina no colo e levá-la de ônibus ao hospital e a centros de tratamento para as incontáveis sessões de fisioterapia, hidroterapia, fonoaudiologia, entre outras. Conforme a menina foi crescendo, surgiu a necessidade de os tratamentos serem feitos em casa. Mas o plano de saúde não queria arcar com os custos. Para completar, o pai, que era motoboy, sofreu um acidente e ficou impossibilitado de trabalhar. Até que vencesse na Justiça a batalha contra a seguradora, a família dependeu de dinheiro, alimentos, fraldas e remédios doados por parentes e vizinhos.

Enquanto Thiene contava tudo isso, a filha, que estava ao lado, começou a fazer cara de choro. A mãe preferiu continuar a entrevista no quarto, longe dos ouvidos da menina. Por mais que não consiga falar e se locomover, Jennifer é consciente do que acontece ao seu redor. Sabe que perdeu parte da infância e da adolescência. Sabe também que, aos poucos, os amigos e familiares sumiram da vida dos três. Percebe ainda, nas raras vezes em que vai ao shopping, os olhares de estranhamento e de pena pelos corredores. “Fica muito constrangida”, a mãe diz.

Por mais difícil que tenha sido a vida, Jennifer está sempre sorrindo. A primeira risada surgiu dias após deixar o hospital. Ao reencontrar seu cãozinho em casa, deu um grito de alegria. “Tem vezes que estamos na cozinha e eu desanimo ou resmungo alguma coisa. A Jennifer responde rindo”, diz Thiene. A filha a surpreende a cada dia. “A recuperação é lenta, mas ela já está comendo pela boca (antes, a ingestão era feita por sonda), toma líquidos sem engasgar e balbucia algumas palavras.” Esses pequenos sinais de melhora, que para Jennifer são gigantes, dão força aos pais. “Se ela estivesse sofrendo, pediria a Deus para levá-la embora. Mas é alegre e carinhosa, tornou-se uma moça linda. Deus só nos coloca obstáculos que somos capazes de superar. Se Jennifer tivesse morrido na época do AVC, eu não teria conseguido aguentar o tranco. Minha preocupação é com o futuro. Nos exercícios de fisioterapia, sempre peço para ela fazer uma forcinha a mais para se mexer. Já tenho 45 anos, não sei o que será dela quando meu marido e eu não estivermos mais aqui.”

Pequeno milagre

Arthur Bruno, de cinco anos também sofreu um AVC. Diferentemente de Jennifer, não ficou com sequelas do derrame. Sua mãe, a auxiliar financeira Paula Meneghetti, achou que o filho nascera com um tique. Desde que segurou o bebê pela primeira vez, ele apertava e soltava a mão direita repetidamente. Seus olhos também faziam movimentos estranhos, como se estivessem revirando. Nas primeiras noites, Arthur Bruno não chorava para mamar, dormia todo o tempo. Ela perguntou aos enfermeiros sobre o comportamento do filho. “Falaram que não era nada de mais”, diz Paula. De acordo com a neurologista Maria Valeriana Ribeiro, especialista da Unicamp em anormalidades neurovasculares na infância, o diagnóstico de AVC é mais difícil de ser percebido em crianças do que em adultos. “Os pais precisam estar atentos aos sintomas específicos para cada faixa etária.”

Mesmo sem entender o que estava acontecendo com o filho, os pais de Arthur Bruno sabiam que o comportamento era incomum para um recém-nascido. Dois dias depois de receber alta da maternidade, o filho voltou a apresentar os tais “tiques”. Os pais o levaram ao hospital, onde uma neurologista percebeu que se tratava de um AVC do tipo isquêmico, o mais comum em adultos e crianças. O bebê teve o derrame ao nascer e, desde então, vinha sofrendo crises convulsivas. Ficou internado 10 dias numa incubadora da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal. Casos como o de Arthur Bruno costumam ocorrer em um a cada 100 mil nascimentos. “A médica disse que nós havíamos sido premiados, só que o contrário”, diz Paula. “Ficamos muito apreensivos ao tomar conhecimento das sequelas com que ele poderia ficar.”

Nos primeiros anos de vida, Arthur Bruno tomava anticonvulsionantes diariamente e era assistido por profissionais da Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae) de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. As sessões de fisioterapia ajudaram a deixar mais firme o pescoço do bebê, que tendia a cair para o lado direito. Aos três anos, Arthur Bruno tomou a última dose do anticonvulsionante e recebeu “alta médica”. Para evitar a repetição do derrame, continua com as visitas frequentes ao pediatra e realiza exames periódicos para monitorar o cérebro. Vive como uma criança normal, sem remédios. É um pouco menor que os outros meninos de sua idade, mas seu desenvolvimento intelectual está dentro do padrão. “O tempo passou e por um milagre nosso filho não teve sequelas”, diz Paula. “Mas nunca descobrimos o que causou o AVC.”

Arthur Bruno não ficou com sequelas do AVC (Foto: Arquivo pessoal)

Em adultos, alguns fatores de risco aumentam as chances de se ter um derrame. Obesidade, hipertensão, diabetes e enxaquecas são os mais comuns. Por serem conhecidos, é mais fácil preveni-los. Não fumar, cuidar da alimentação e evitar o sedentarismo diminuem as chances de um AVC. Em crianças, as causas não são tão claras. O derrame costuma estar associado a doenças no sangue, traumas cranianos e má formações no coração. “Por não serem tão frequentes, muitas vezes o diagnóstico demora a ser feito ou é confundido com paralisia cerebral”, diz a neurologista Maria Valeriana Ribeiro. “Grande parte dos profissionais que atua nos prontos-socorros nunca viu uma criança com AVC, nem estudou casos desses na faculdade.” A falta de clareza no diagnóstico retarda o tratamento e acelera a angústia dos pais.

Anjo azul

Os médicos demoraram para perceber que Ana Beatriz teve um AVC na hora do parto. Quando deu à luz a filha, a mãe Sandra Ávalos não pôde pegar a menina no colo. “Disseram que a bebê estava muito cansada”, diz a mãe. No quarto, estava ansiosa para ver o rostinho da filha recém-nascida pela primeira vez. “Só depois de algumas horas me informaram que ela estava convulsionando e que precisou ser internada na UTI.” Treze dias depois, Ana Beatriz recebeu alta — sem diagnóstico.

Em casa, a bebê não dava trabalho. Não chorava, não queria saber de mamar, só dormir. Dias depois, sua pele ganhou um tom arroxeado. Sandra voltou ao hospital, onde a menina foi internada novamente, por mais 40 dias. “Ninguém sabia o que minha filha tinha. Chegaram a tratá-la como se tivesse meningite e até hipertensão pulmonar. Achei que Aninha fosse morrer.”

Sandra, tecnóloga de marketing, engravidou aos 36 anos. Temia que a doença da filha fosse, de alguma forma, culpa sua. “Sonhava com um garotinho. Pra completar, o pai dela pôs fim ao relacionamento nos seis meses de gestação. Chorei muito durante a gravidez.”

Após nova bateria de exames, os médicos decifraram os sinais apresentados por Aninha. Ela sofrera um grave AVC hemorrágico em decorrência de uma Tetralogia de Fallot, cardiopatia congênita rara conhecida como síndrome do bebê azul. A doença, que provoca má formações no coração, dificulta a circulação de sangue oxigenado pelo corpo, conferindo à pele da criança uma coloração azulada. É a síndrome da bebê Eileen Saxon do filme Quase deuses (2004), do diretor Joseph Sargent. No longa, baseado em fatos reais, médicos americanos revolucionam a medicina ao desenvolver uma técnica cirúrgica para curar a síndrome do bebê azul. A menina acabou morrendo poucos meses depois, mas seu caso mostrou que o método pioneiro poderia ser eficaz.

Assim como no caso de Eileen Saxon, o prognóstico de Ana Beatriz foi bem melhor do que o previsto. Depois da cirurgia, ela nunca mais sofreu um derrame. Não só sobreviveu, como está melhor a cada dia. De manhã, Ana Beatriz, hoje com nove anos, tem sessões alternadas de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. À tarde, frequenta uma escola pública voltada para alunos com necessidades especiais. Antes, a menina passou por três escolas particulares. A última delas era voltada para autistas. Tinha instalações modernas e profissionais preparados, mas não era a ideal. “Percebia que minha filha estava ficando com um comportamento agressivo, adquirindo características do autismo”, diz a mãe. “Minha filha tem um problema bem específico. Não poderia ser tratada como se tivesse outra deficiência.” Na escolinha nova, Ana Beatriz está feliz, segura e progredindo. Apesar da hemiplegia do lado direito, anda melhor e fala melhor. Seus desenhos estão com traços mais firmes e definidos. No começo deste ano, largou as fraldas. Vez ou outra, faz uma má-criação. Essas coisas de criança. De três em três meses, passa pelo cardiologista para ver como está seu coração. Tudo OK.

Sandra mostra com orgulho o boletim de Ana Beatriz. Os professores dizem que ela está apresentando progressos de coordenação motora (Foto: Arquivo pessoal)

A vida de Sandra gira em torno de Aninha. Colocou corrimãos pela casa onde mora sozinha com a filha, no bairro de Ermelino Matarazzo, na Zona Leste paulistana. Saiu da empresa em que trabalhava para poder cuidar da filha em tempo integral. Diz que ganhou uns quilinhos, não namorou mais e sai raramente. “Abro exceção quando é um show do (cantor sertanejo) Eduardo Costa, de quem sou fã. Mas é esquisito sair. Me sinto um peixe fora d’água.” As duas gostam de passear ao ar livre, em parques e praias — programas leves para quem passa a maior parte do tempo dentro de casa. Enquanto Ana Beatriz está na escola, Sandra cuida da casa e faz artesanatos. “No final do ano, não faltam encomendas.” O pai da menina paga pensão e a visita com frequência.

Ana Beatriz nunca comeu lanche do Mc Donald’s. “Como não sei o que pode fazer mal a ela, todo cuidado é pouco. Não vou deixá-la sofrer um novo AVC”, afirma Sandra. “É uma vida de dedicação, mas que vale a pena.”

Fonte: epoca.globo.com